पिता… पुकार रहे हैं।

1 min read

लेखक विवेक चतुर्वेदी

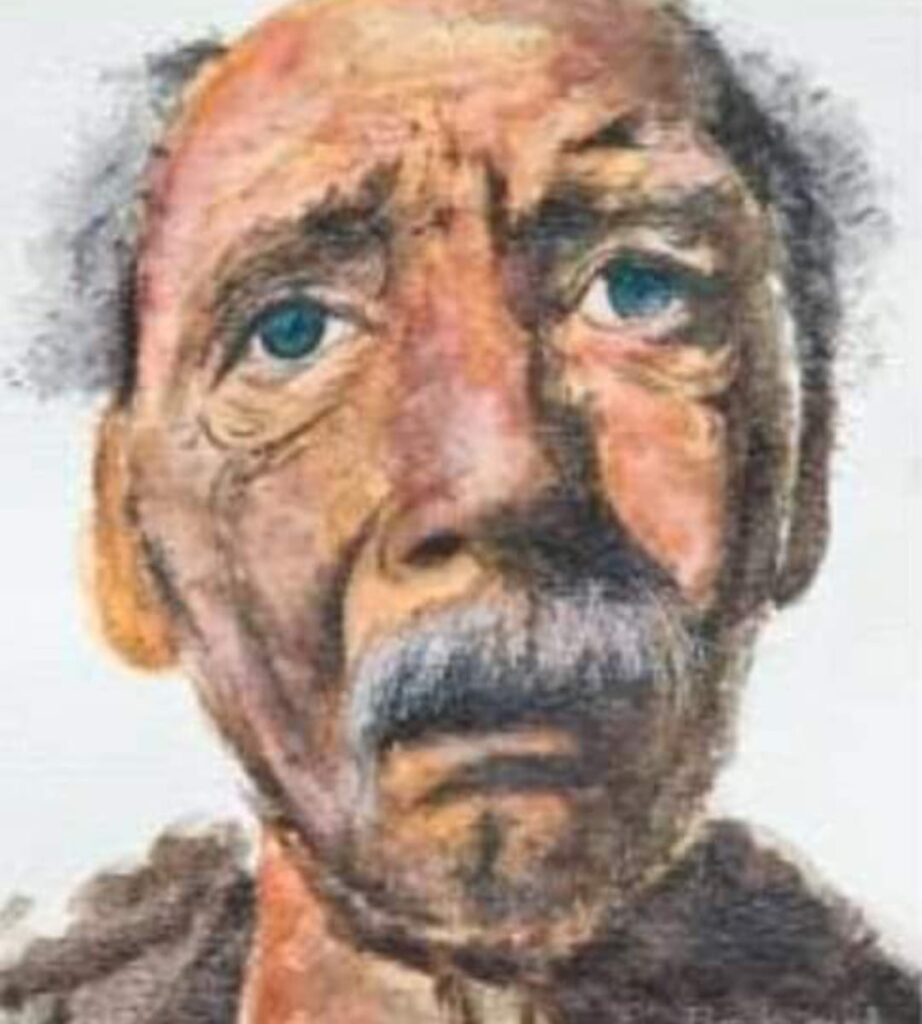

बार-बार दिख रहे हैं पिता आजकल

रेलवे स्टेशन पर दिखे आज

एस्केलरेटर की ओर पैर बढ़ाते और वापस खींचते

प्लेटफार्म पर पानी की जरूरत

और रेल चल पड़ने के डर के बीच खड़े…

फिर डर जीत गया

कल चौराहे पर

धुंधलाती आंखों से चीन्हते रास्ता

डिस्पेंसरी के बाहर धूप में

कांपते पैरों से लगे कतार में

एक दिन सुबह बैठे दिखे

बीड़ी फूंकते निर्जन मंदिर की सीढ़ियों पर

जब भींचे जा रहे हो घरों में

रोशनदान और दरवाजे

तब पिता और गौरेया होने की जगह

और जरूरत एक साथ खत्म होती जाती है

पढ़े जा चुके पुराने सलवटी अखबारों की तरह

बैठक से बाहर किए गए पिता की जगह

सीलन और धूल भरे बरामदे में है

उनकी खांसी सबसे अप्रिय ध्वनि की तरह सुनी गई है

पुराना पड़ चुका अपना चश्मा पोंछते पिता

एक अज्ञात मंत्र बुदबुदा रहे हैं

जिसमें हल बैल है तालाब है

खेत और उसकी मेड़ हैं

चिड़िया डराने के धोख हैं साइकिल है

भौंरा है गपनी है मेला मदार है

गौना है होली है घर लौटने पर घेरते बच्चे हैं

कंक्रीट के भयावह जंगल में

वह मंत्र खो गया है

फुटपाथ पर झरे सूखे पत्तों पर

चलते हुए पिता

कांपती आवाज में पुकार रहे हैं

और…

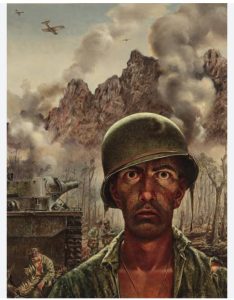

एक पूरी पीढ़ी अनसुना कर

बेतरह भागी जा रही है।।